社内ポータルサイトとは?機能やメリット、構築成功のポイントを解説

社内ポータルとは、業務に必要な情報にアクセスするための窓口になるツールやサイトのことです。

勤怠管理機能や、タスク・スケジュール管理機能などさまざまな機能を活用して、業務効率化などのメリットを享受できます。しかし、多くの機能を搭載できる社内ポータルだからこそ、適切な準備を行わなければ失敗に終わりやすいと言われています。

そこでこの記事では社内ポータルの主要機能や、導入・運用成功のポイントなどを徹底解説いたします。

社内ポータルサイトとは

社内ポータルとは、業務に必要な情報にアクセスするための窓口になるツールやサイトのことです。

一般的なポータルサイトとは、インターネットブラウザを起動したときに表示されるトップ画面のことを指し、天気・ニュース・運行情報・メールなどにアクセスしやすい動線が確保されています。その社内限定バージョンだと理解するのがよいでしょう。

これと同じように、カレンダー・スケジュール・メール・通達・タスクリストなどに瞬時にアクセスできるようデザインされているのが社内ポータルです。

スピーディーで正確な情報共有をしたい場合に導入することが多いツールです。

社内SNS・グループウェア・社内掲示板・社内報との違い

社内の情報を管理、発信するツールにはさまざまな種類があります。ここでは、社内ポータルの他に4つのツールを紹介し、それぞれの目的や特徴を解説します。

| 目的 | |

| 社内ポータル | 情報の一元化 |

| 社内SNS | 従業員同士のコミュニケーション活性化 |

| グループウェア | タスク管理・スケジュール管理などの情報管理・業務効率の改善 |

| 社内掲示板 | 特定の部署からの一方的な情報共有 |

| 社内報 | 社長や人事、広報の担当者から情報発信 |

社内SNS

社内SNSとは、LINE・Facebook・Twitter・InstagramのようなSNSを社内メンバーに限定して使用するツールです。

社内SNSを導入する主な目的は、従業員同士のコミュニケーションを活性化することです。会話のハードルを下げ、インナーコミュニケーションを活性化することで、従業員エンゲージメントを高める施策です。

グループウェア

グループウェアは、目的に特化して情報共有を行うツールです。

タスク管理・スケジュール管理・掲示板・ワークフローなどのうち1つだけを扱うことが多く、業務効率改善のために導入されます。

また、社内ポータルからグループウェアにアクセスできるようにするケースもあります。

社内掲示板

社内掲示板は、社内グループウェア同様、情報共有を目的としたツールです。

特定の部署からの一方的なコミュニケーションに使われることが多く、人事通達や社内規定変更の案内など、通知・通達のために使われます。

業務に必要な相互コミュニケーションを図るためというよりは、トップダウン式で情報共有したいときに便利です。

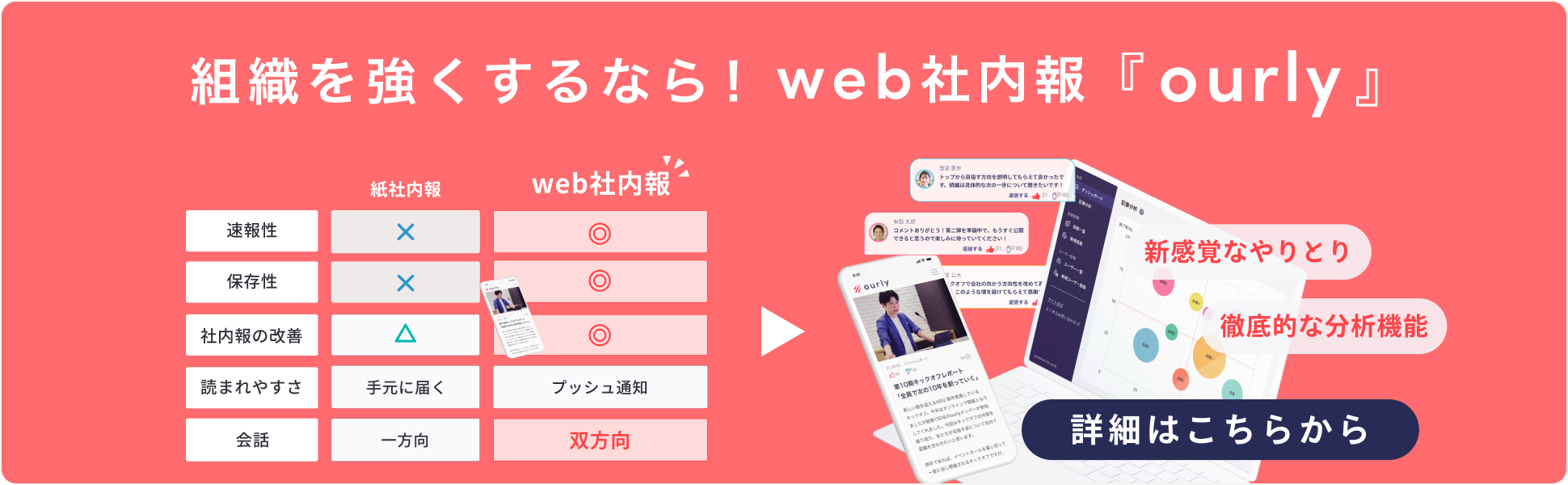

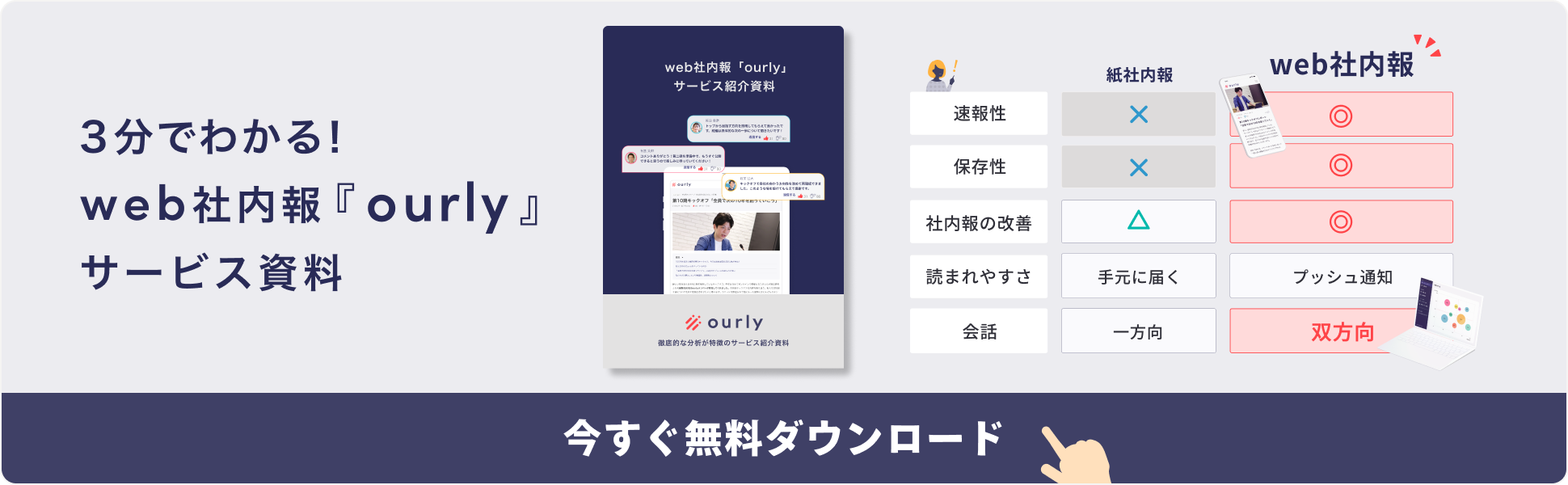

社内報

社内報は、社内や社員に関する情報共有を目的としたツールです。

社内掲示板と似ていますが、社長や人事、広報の担当者から従業員に向けて情報を発信することがメインとなっています。

そのため社内イベント・社員インタビュー・社員の結婚や出産に対するお祝いメッセージなどを扱うことが多く、コミュニケーション促進を狙って導入する企業が大半です。

また、webで社内報を用いることで、社内報から組織状態を可視化でき、企業理念や成長戦略といった重要なメッセージを社内全体に浸透させたいときにも使われます。

社内ポータルサイトの主要機能

社内ポータルが持つ基本的な機能は6つ挙げられます。

- ワークフロー・勤怠管理申請

- コミュニケーション機能

- レポート機能

- タスク・スケジュール管理機能

- プロジェクト進捗管理機能

- 掲示板機能

それぞれの使い方と特徴を解説していきます。

ワークフロー・勤怠管理申請

稟議書申請や捺印申請など、上長・管理部署の承認が必要な業務を、ネット上で完結できるワークフロー機能です。

交通費申請・立替経費申請・勤怠管理申請をしたいときにも、同様の機能を使えます。

一度フォーマットを決めれば手順に沿って入力していくだけで申請完了できるため、入社したばかりの従業員にも扱いやすいのが特徴です。

コミュニケーション機能

チャット形式で気軽なコミュニケーションができる機能です。

1対1でのコミュニケーションはもちろん、部署単位・チーム単位でのコミュニケーションもできるよう、グループ分けがされています。

CcやBccを使って都度メールを作る必要がなく、業務効率を上げながら双方向のコミュニケーションをしたいときに役立ちます。

レポート機能

過去に格納・蓄積したデータから、グラフや表を作成できる機能です。

データを簡単にまとめながらプレゼンテーションやレポートに使えるため、資料作成の時間を大幅に短縮できます。

また、去年の作成資料を参照したいときにも便利です。

タスク・スケジュール管理機能

カレンダーと連携させてタスク管理やスケジュール管理できる機能です。

会議・出張・イベント・期限日などをまとめて可視化できるため、仕事の抜け漏れが少なくなり、正確性のある仕事をしやすくなります。

グループで共有するカレンダーはもちろん、個人用のカレンダーを用意すれば、オリジナルのタスクリストも作れます。

プロジェクト進捗管理機能

プロジェクト単位で進捗状況や担当者情報を参照できる機能です。

今どこまで進んでいるか、期限に対して遅れが発生しているか、いつまでにどう取り組めばいいのかを可視化することで、余裕のある進行を助けます。

また、「担当者が分からなかった」「誰かがやっていると思っていた」というミスコミュニケーションを減らしたいときにも便利です。

掲示板機能

全体への情報共有として使える掲示板機能です。

オンライン上で一気に周知できるため、部署・地域・役職ごとのタイムラグがなく、スピーディーに周知できます。

社内ポータルサイトの導入メリット

社内ポータルを導入するメリットは、情報共有のしやすさだけではありません。

ここでは、社内ポータルが持つメリットについて解説します。

業務効率化につながる

フォーマットに従って情報を入力するだけで各種ワークフロー申請ができるため、業務効率化につながります。

これまで申請書を1から作成していたり、紙に印刷した申請書を使って承認印のリレーをしていたりした会社では、特にその効果を実感するでしょう。

操作性もよく、入社して初めて自社のワークフローに触れる人でも理解しやすいというメリットもあります。

コスト削減につながる

ペーパーレス化が図れるため、コスト削減に繋がります。

申請書を回すために紙を印刷したり、遠く離れた本社にわざわざ原本を郵送したりするコストがなくなるため、経費削減したい企業こそ導入したいツールです。

また、紙の申請書を保管しておくための倉庫費も削減できます。

定期的に起こる作業工数を削減できる

週次や月次で発生する定期的な業務をドキュメントにまとめることで、作業工数を減らせます。

雛型を作っておけばあとは簡単な入力だけで済み、事務作業や単純作業に時間を取られることがありません。その分、本業や新たな取り組みに時間を割けるようになりますので、作業効率の面でも企業成長の面でも有効です。

組織にナレッジが蓄積される

過去のデータが社内ポータル上に保存されていくため、ナレッジの蓄積に役立ちます。

フローを明文化したり、過去の案件ややり取りを参照したりする際に便利で、ノウハウを受け継ぎやすくなるでしょう。人事異動や退職に伴う引継ぎにも便利です。

スピーディーな情報共有・議論ができる

オンライン上で誰でも情報を展開できるため、スピーディーなコミュニケーションができます。

チャットを使って個別に話しかける、チーム全体に向けて情報を送る、電車内など会話できないシーンでメッセージを送り合うなど、多種多様な使い方をすれば、よりタイムラグのないコミュニケーションができそうです。

社内ポータルサイトでよくある失敗例と原因

社内ポータルを設置しているが活用されていない、うまく機能していない事例とその原因を紹介します。自社での導入の判断軸に用いてみてください。

使い方や目的がわからない

社内ポータルを導入したはいいものの、使い方が共有されておらず、誰も使わないというケースです。

いつ・誰が・誰のために・どのように、情報を掲載すればいいのか、きちんとルールを定め社内に共有する必要があります。特に社内ポータルの目的を共有しておくことは大切です。

例えば部署ごとに情報を整理するため導入したとしても、実際に情報を掲載する権利を持っているのは誰なのか、どこに作成すればいいのかなどが共有されていなければ、使われずに終わってしまうでしょう。

掲載されている情報が更新されない・少ない

一度は社内ポータルの情報を整理したものの、使われなくなっていくケースです。

例えば新入社員向けの情報を社内ポータルにまとめていたとしても、その情報が古ければ社員はインプットの工数を増やす必要があり二度手間になってしまいます。

社内ポータルの管理を担うのは誰なのかを定め、組織体制の変更などがあった際には逐一情報を更新する仕組みを設けましょう。

また、情報が更新されない理由として、社内ポータルよりも使い勝手の良い代替ツールや仕組みが見つかっている場合もあります。そういった場合には社員が迷わないように、社内ポータルの機能そのものを更新したり、役割を変更したりと、対応を行い社内に共有することが大切です。

使われる社内ポータルサイトにするためのポイント

社内ポータル導入を決定したら、あらかじめ抑えておきたいポイントが5つあります。

長期に渡り使い勝手のよいツールとして活用していくためにも、是非チェックしておきましょう。

導入前に目的・あるべき姿を明確にしておく

なんのために社内ポータルを導入するのか、目的意識を明確にしておきましょう。また、導入後にはどんな業務で誰にどう使ってほしいのか、イメージしておくことも大切です。

「導入すること」が目的になっていると、現場の従業員にとって「何だかよく分からないけれど新しいものが始まった」程度の認識に留まってしまいます。

また、最初は活用されていても、退職や入社に伴い使用方法が上手く引き継がれず、形骸化してしまうこともあります。

そのためにどんな情報が必要か、いつまでにどんな資料を集めておくか書き出しておけば、導入・オンボーディングもスムーズに進みます。

最新情報が更新される仕組みを作る

最新情報が更新され続けるよう、仕組み作りを行います。

仕組みがないと、例えば、変更された社内規則にポータルが対応しておらず、使い勝手が悪くなってしまうなどの失敗が起こります。

組織体制が変わったときは、都度新しいものに更新していく作業が必要です。「ルールが変わったらポータルも変える」を1つのセットとして捉え、業務段取りに組み込んでおくのがよいでしょう。

また、「あったら便利」という情報ばかりになり、なくてはならない「マストな情報」がなく、毎日チェックする動線が作れないときも、ストレスの多いツールになってしまうでしょう。

週次や月次で見直すタイミングをマニュアルとして作ってしまうのもよいですし、総務・人事・経理などの管理部門が連携して情報更新の度にポータルを変更することをルーティンとして組み込むのもよいでしょう。定期的に情報の見直しや点検を図るのがポイントです。

社員のセキュリティへの意識を高める

もう一度、社員のセキュリティ意識を見直しましょう。

情報が一元化されるのは非常に便利な一方、大量の情報を一気に流出させる事件につながりかねません。

端末を限定したり、IDやPWを定期的に更新したり、安全性を高める施策を打ちましょう。これを機に情報教育をやり直すのも1つの手段です。

最低限のオンボーディングを行う

導入がスムーズに進むよう、軌道に乗るまでは最低限のオンボーディングを欠かさず行います。

というのも、社内ポータルはいくつもの機能がひとつになっているが故に、欲しい情報が欲しい時に見つけられないということが起こります。

そこで、チュートリアル動画・マニュアル資料・対面でのレクチャーなど、まずは使い方を理解してもらえるよう、手を打つのがポイントです。「よく分からなくて使えない」という社員が出ないよう、ツールを使い慣れていない層にこそ配慮した教育体制を敷きましょう。

また、社内ポータルに搭載する機能を選ぶ時点から、必要最低限の機能だけに絞って導入することも重要です。

運用の責任者を決めておく

社内ポータルの運用責任者を決めておくことも重要です。

情報の点検・記載情報の一覧管理・コミュニケーション内容の管理監督などを行い、いわゆる「無法地帯」にならないよう配慮します。

メインの業務に支障が出ないよう指名するのが一番ですが、定期的な見直しなどルーティン業務が発生する性質も鑑みて、管理部署が担当するのがよいでしょう。

社内ポータルサイトおすすめツール5選

ここからは、おすすめの社内ポータルツールを紹介します。自社に合ったものを見つけ、情報共有の円滑化・業務効率化を図りましょう。

サイボウズGaroon

サイボウズが提供する「Garoon」は、シンプルで使いやすいインターフェースが評価されているポータルサービスです。

10名から数万名まで使えるため、中小企業から大企業まで幅広く浸透していて、現場だけ・管理職だけなど使い分けも自由自在として注目されています。

ITに詳しくない人でも簡単にクオリティの高いサイトを作成できるのが特徴で、デザインやプログラミングの知識がない管理部門担当者でも、安心して運用・管理できるでしょう。

サイボウズGaroonの特徴

- 誰でも使いやすいUIで、管理・運用が簡単

- 幅広く機能を搭載

- さまざまな組織形態・規模に対応

- 高いセキュリティ

サイボウズGaroonの料金(月額)

<クラウド版>

- 〜300ユーザー:845円/1ユーザー

- 301〜1,000ユーザー:800円/1ユーザー

- 1,001〜ユーザー:要問い合わせ

<パッケージ版>

- 〜50ユーザー:600,000円/50ユーザー

- 51〜249ユーザー:11,000円/1ユーザー

- 250〜499ユーザー:10,00円/1ユーザー

- 500〜999ユーザー:9,000円/1ユーザー

- 1,000〜2,499ユーザー:8,000円/1ユーザー

- 2,500〜4,999ユーザー:7,500円/1ユーザー

- 5,000〜:要問い合わせ

URL:https://garoon.cybozu.co.jp/

kintone

kintoneも、Garron同様サイボウズ社の使用品です。

カスタマイズ性の高いポータルサービスであり、システム連携や高度な開発にも対応しているのが特徴です。そのため、Excelを読み込んでアプリ化したり、クラウド上で同時作業したりしやすく、情報だけでなくデータの共有にも役立ちます。

無料トライアル期間が設けられているため、導入前に試せるのも大きなメリットです。

kintoneの特徴

- 部門を問わず使える簡単な操作性・UI

- サンプルアプリが充実

- 活用範囲が豊富

- 高い拡張性

- サポートが充実

kintoneの料金(月額)

- スタンダードコース:1,500円/1ユーザー

- ライトコース:780円/1ユーザー

URL:https://kintone.cybozu.co.jp/

Global Portal

Global Portalは、Panasonicが公式に提供しているポータルサービスです。

社内外に点在する情報を一元管理することを目的として作成されているため、文書ファイル・スケジュール・メールなど、主な機能にアクセスしやすい作りになっています。

また、HTMLの知識がなくても自由に編集できるため、システムの保守・運用の際に毎回システムを止めることなく更新可能です。

Global Portalの特徴

- 情報の一元管理に適したシステム

- 管理・運用が簡単

- 部署・個人単位でページ作成が可能

Global Portalの料金

- 要問い合わせ

URL:https://www.panasonic.com/jp/business/its/globalportal.html

Googleサイト

Googleサイトは、Googleが提供しているポータルサービスです。

レスポンシブデザインを採用しているため、パソコン・スマートフォン・タブレットな複数のデバイスから閲覧しやすく、テレワーク社員や外回りの営業社員とも情報共有しやすくなります。

また、GoogleカレンダーやGoogleドキュメントなどへの連携もしやすいため、Googleのツールをよく使う会社にとって非常に便利です。

Googleサイトの特徴

- Google系サービスとの連携が容易

- 豊富なテンプレート

- レスポンシブ対応

- リアルタイムでの共同編集が可能

Googleサイトの料金

- 無料

URL:https://support.google.com/sites/answer/6372878?hl=ja

concrete5

concrete5は、完全無料で使えるポータルサービスです。

WordPressと同じようにクオリティの高いCMSが搭載されているため、デザイン性や操作性重視でポータルを組み立てられます。特殊な知識は要らないため、誰でも簡単に作成できるのが特徴です。

ワークフロー申請や権限制約の機能も搭載されているため、役職ごとに業務を振り分けたいときにも便利です。

concrete5の特徴

- デザイン・操作性重視のUI

- 機能カスタマイズの自由度が高い

- 豊富な機能

- 多言語対応

concrete5の料金

- 無料

URL:https://concrete5-japan.org/

社内ポータルサイトでスピーディーな情報共有を

社内ポータルは、自社に関するさまざまな情報の「入り口」になるツールです。

通達や通知など一方的な情報共有だけでなく、コミュニケーションしながらの情報共有にも向いていて、業務効率UPやコスト削減・工数削減にも貢献します。

一方、情報が古いまま運用していたり、使い方が共有されず浸透しなかったりすると、せっかく社内ポータルを導入した意義が薄れてしまいます。

導入の意義や目的を明確にしたうえで、事前に何が必要なのかリストアップして準備していきましょう!