社報には、社外向けの「社外報」と社内向けの「社内報」があります。

社外報と社内報では、発信する目的やターゲットの違いがありますが、社報には共通して企業の理念やビジョンに共感する人を増やしていくということが大切です。

この記事では実際の企業事例を挙げらながら、社報の特徴について詳しく紹介します。

以下の記事では、目的や媒体ごとのメリット、書き方や始め方など幅広くご紹介してますので、ぜひご覧ください。

社内報と社外報、あなたは正しく使い分けていますか?発行目的からターゲットまで詳しく解説します。

社報とは?

「社報」には、社外のステイクホルダーに向けて発行される「社外報」と、社員向けに発行される「社内報」があります。いずれも会社の広報施策のひとつです。冊子やwebといったメディアを活用して、認知度向上や理念浸透を目的に制作されます。

「社外報」のことを「社報」と呼ぶこともあれば、「社内報」のことを「社報」と呼ぶこともあり、企業によっては、特別両者の区別をしていないケースもあります。

社報を制作する上では社報を使う「目的」や「ターゲット」を明確にすることが重要です。いざ社報を制作しようとなったときに、担当者間で目的やターゲットの共通認識を持てていないと、十分に訴求効果のある社報を制作できないからです。

もし、あなたの会社で新しく社報を制作しようという話が挙がっているのであれば、まずは何のために社報を制作するのかという「目的」と、誰に対して情報を届けたいのかという「ターゲット」について、事前に担当者の認識合わせをするようにしましょう。

社報と社内報の違い

では、同じ「社報」の概念にくくられる「社外報」と「社内報」の違いは何なのでしょうか?

それは、以下の4つの観点で区別することができます。

・目的の違い

・対象(ターゲット)の違い

・媒体の違い

・内容の違い

それぞれの観点について、具体例を取り上げながら見ていきましょう。

目的の違い

社外報の目的は会社の認知度・信頼度向上

社外報は対外向けに公表される内容なので、会社の認知度向上や信頼度向上を目的に据えることが多いです。

社外報を通じて、その会社のサービスや製品の魅力、事業の社会的意義を伝えることで、「この会社、なんだか好感を持てるな」「この会社の製品なら安心できるな」「これから成長していきそうだな」と読み手に思わせることができれば、その社外報は非常に有効な媒体になっているといえます。

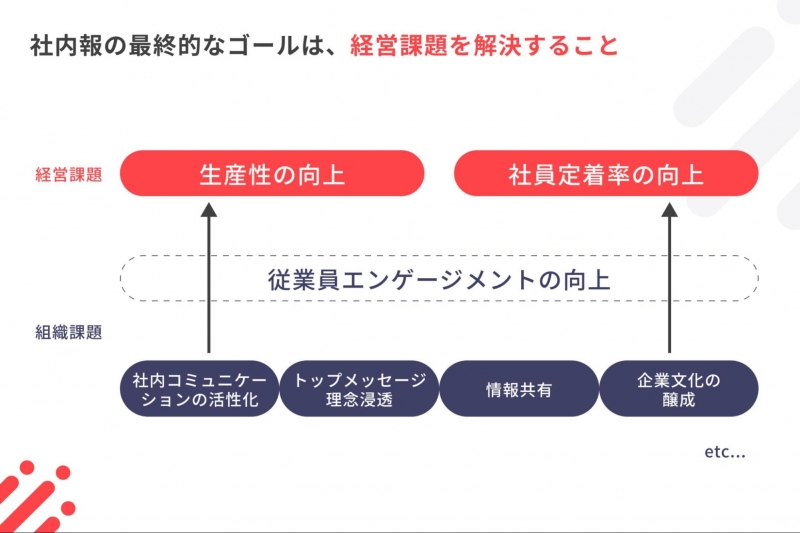

社内報の目的は理念浸透や情報共有促進

社内報の対象は社員に限られることから、発行目的は理念・ビジョンの共有、社内コミュニケーションの促進がメインになります。組織の大小に関わらず、社員の帰属意識や一体感の醸成は、社員のモチベーションや生産性の向上にも影響を及ぼします。

これらを高めていくには、社員が会社の目指す方針にいかに共感させられるかがポイントになりますので、定期的に社内報を発行し、社員に向けて丁寧にメッセージを伝えていく姿勢が大切になります。

対象(ターゲット)の違い

社外報のターゲットはステークホルダー

社外報は、ステークホルダー全般をターゲットとします。ステークホルダーとは、その会社を取り巻く関係者全てのことを指し、株主や取引先、消費者、地域社会などを含みます。

各ステークホルダーに響く内容はそれぞれ異なりますが、会社のPRやブランディングに繋がるような内容を発信していくことで、ステークホルダーからの期待感や信頼感を醸成することができます。内容の充実した社外報をつくることは、会社の利益向上にも間接的に寄与する部分があります。

社内報は社員がターゲット

社内報は社員のみを対象とするので、社外報に比べると訴求範囲は限定されます。しかし範囲が限定されているからこそ、発信できるコンテンツの幅が広がります。

社外報は外部に公表するためどうしても内容が一般的な情報や堅いものになりがちですが、社内報であれば従業員の興味を引くようなポップで楽しいコーナーも企画できます。社内報は内容だけでなく、情報の見せ方や伝え方も重要なので、担当者の力量がより試されます。

媒体の違い

社外報はSNS媒体の利用が増加

近年メディアの多様化によって、社報で使用される媒体の選択肢も多くなりましたが、社外・社内に応じて、使用される媒体の傾向は異なります。

社外報は、幅広く情報を拡散することが必要になるため、自社ホームページやTwitter、FacebookやYoutubeといったSNSを中心に展開されます。時代のトレンドに応じて、定期的に媒体を見直したり、拡充したりする工夫が必要です。

社内報の媒体は紙 or web

社内報は主に紙媒体とwebの2つに分けられます。

紙の社内報は始めるのが簡単で、昔から多くの会社で用いられてきた方法です。普段PC作業をすることのない現場社員にも届けやすく、自宅に持ち帰ってじっくり読むこともできるというメリットがあり、紙媒体の発行には根強い支持があります。

web社内報の場合は、社内限定公開の自社ツールや社内報ツールを用います。一般的にはオリジナルのCMS(webサイトを管理・更新できるシステム)を導入することが多いですが、社内イントラを活用しているケースもあります。

内容の違い

社外報は事業・サービスの情報発信がテーマ

社外報は会社の認知度や信頼度の向上のために、その会社が展開する事業やサービスに関するトピックを取り上げた内容が多くなります。幅広い層の人たちに自社の取り組みへの理解や共感を促すことが重要だからです。

ただ、最近では企業の社会的意義や存在価値を評価する見方も強まっており、CSVやCSR、SDGsといった社会課題に関する取り組んでいる内容を社外報で扱う会社も増えています。ステークホルダーがどんな情報を求めているのかといった傾向を見極めていく必要があるでしょう。

社内報は、よりパーソナルな内容

社内報は、会社の理念やビジョンを伝えるために、経営層からの発信を強化したり、部署横断的なつながりをつくるために部署紹介や社員紹介をしたりする内容が多いです。実際に社長や社員にインタビューを行い、生の声を届けていきます。また、人にフォーカスした企画以外にも、自社のサービスが社会に与える影響を社員に実感してもらえるような新サービス紹介などの企画も例として挙げられます。

社報の活用事例

現在、多くの企業にて社報の制作が行われています。ここからは、実際の事例を見ながら、具体的なイメージを掴んでみましょう。オリジナリティ溢れる社報を発行している企業を紹介します。

社外報(広報誌)の例

まずは、社外報(広報誌)の事例紹介です。その会社が展開するサービスや業種別の特徴に着目しながら分析していきます。

伊藤忠商事:星の商人

(引用:伊藤忠株式会社, 「会社情報」 <https://www.itochu.co.jp/ja/about/magazine/>, 2025年4月閲覧)

企業ホームページ上に、「星の商人」と題する広報誌のPDFを掲載しています。扱う商材が豊富かつ、ビジネスの舞台が海外という業界特性から、幅広いテーマを取り上げています。

日常のどんな部分に伊藤忠商事のビジネスが関わっているのかという点を明確に伝えられている好事例です。また、駐在員の海外勤務の様子を伝えるような企画は、伊藤忠商事で働くことの憧れを醸成する効果もあり、自社のイメージ向上やブランディングにつながっています。

JAL:明日の翼

(引用:日本航空株式会社, 「サステナビリティ」 <https://www.jal.com/ja/sustainability/ashitanotsubasa.html>, 2025年4月閲覧)

伊藤忠商事と同じく、JAL(日本航空)は「明日の翼」と題する広報誌のPDFを企業ホームページ上に掲載しています。人々の安全と命を預かる航空業界だからこそ、会社として今何を考えて、どう行動に移しているのかを丁寧に発信し、会社の信頼度向上につなげている好事例です。

また、航空機の運行は環境負荷が高く時流に逆行してしまう点を理解し、「サステナブル」をキーワードに、SDGsの取り組みなど環境に関するテーマも積極的に扱っています。

社内報の例

次に、社内報の事例紹介です。各社とも社員のエンゲージメントやモチベーション向上につながるような内容を取り上げています。

リクルートホールディングス

(引用:株式会社リクルートホールディングス,サステイナビリティ,「働きやすい職場づくり」 <https://recruit-holdings.co.jp/sustainability/people-workplace/workstyle/workplace.html> , 2025年4月閲覧)

リクルートホールディングスでは、社員間の相互理解やコミュニケーションを促進するために毎月3つの広報誌を制作しています。

具体的には、社員の意識調査や仕事の取り組みについて紹介する「かもめ」、グループ全従業員を対象した「Recruit Group Times」、社員のマナー啓発や社内イベントを紹介する「すか2」です。特に「Recruit Group Times」では、英語版も発行し、グローバルな情報共有に活用されています。

また、そのほかweb社内報の事例はこちらの記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

社報の使い分け方法

社外報と社内報にはそれぞれ違いがあるので、目的や用途によって使い分けを行うことをおすすめします。具体的には、社内報(の一部)を社外にも発信する方法と社外報と社内報を完全に分けてしまう方法の2つがあります。

社内報(の一部)を社外にも発信する

いわゆる「オウンドメディア」と呼ばれる自社サイトを作り、社内報の全てまたは一部を社外にも発信するというやり方です。近年、この手法を導入する会社が増えてきています。

例えば、最近テレビCMでも良く目にするトヨタ自動車の「トヨタイムズ」が参考になります。トヨタイムズは“新たなインターナル・コミュニケーションの挑戦”として2019年より開設されています。社長メッセージを積極的に発信し、社長と外部有識者との対談の様子なども記事にしています。

(引用:トヨタ自動車株式会社,「トヨタイムズ」 <https://toyotatimes.jp/> , 2021年2月閲覧)

また、新製品の制作秘話なども紹介し、多くの人の努力で1つのプロジェクトが達成されていく様子を伝えることで、トヨタが生産する自動車や、トヨタという会社自体のブランド価値を高めています。

このようなオウンドメディアを通じた情報発信は、一見社外向けに見受けられますが、自社に対する誇りを高め、社員のエンゲージメント向上につながる側面もあり、社外報と社内報のメリットを享受できる非常に良い方法です。

社外報と社内報を完全に分ける

2つ目は社内向けと社外向けに社報を区別することです。

社内報の読者を社員に限定し、外部への公開を行わないやり方です。社報を完全に分ける主な理由としては、社内報で社員紹介などを行った際に、個人情報に関わる内容が含まれる可能性や、製品情報や技術情報など、外部に流出しては困る情報が含まれる可能性があるからです。

仮にこうした情報管理のリスクを負いながら社内報を外部公開しようとすれば、社員が読んで面白いと思える企画を行えなくなるデメリットもあります。

一般的に社内報には、従業員や社内の写真が多用され、時には社員のプライベートも含めて意外な一面を見られたりする点に興味が集まるものです。そのため、社外報と社内報を完全に分けるやり方もあります。

また、対外向けに発信する内容として、「社員ウケする」企画を行っても社外の人にとっては有益な情報になるとは限りません。やはり、社外報と社内報はそれぞれの特徴や利点を活かしながら、その役割を住み分けた方が良いでしょう。

おすすめ社内報サービス・ツール5選

社内報を導入したいと考えている方向けに、ぜひ検討していただきたいおすすめの社内報ツール・サービスを紹介します。

エンゲージメント向上させる社内報『ourly(アワリー)』

ourlyはourly株式会社が提供する、全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、どのweb社内報よりも豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、web社内報を細かく分析することによって組織課題を可視化するツールとしも活用できることが魅力的なツールとなっています。

特に「社内報は発行しているものの、会社のメッセージが従業員にどの程度届いているのか分からない」という方におすすめのツールです。

社内報アプリ

社内報アプリは、社内報専門会社であるウィズワークス株式会社が提供するツールです。

社内報アプリの特徴

- マルチデバイス対応&一括更新

- 社員参加型 総合情報ポータル

- かんたん運用

- 9種類のテンプレートで多彩に展開

- 高機能なのに低コスト

公式HPはこちら

ザ社内報

ザ社内報は、株式会社スマートメディアが運営する、CMS「clipkit」のweb社内報に特化したツールです。

ザ社内報の特徴

- 直感的で誰でもカンタンに使えるUI

- 情報集約・双方向コミュニケーション

- 反響がわかる効果検証・安心のシステム環境

- デザインテーマで社内オウンドメディア

公式HPはこちら

Solanowa

Solanowaは株式会社スカイアークが提供しているweb社内報ツールです。

solanowaの特徴

- リアルタイム配信

- 多彩なコンテンツ表現

- マルチデバイス対応

公式HPはこちら

TUNAG

TUNAGは株式会社スタメンが提供していツールです。

TUNAGUの特徴

- 組織におけ「知らない」をなくす

- 経営の意図に沿った情報を社内に循環させる

- 組織の今に合わせた制度設計データで着実に改善し続ける

公式HPはこちら

web社内報ツール・サービス10選比較表

上記のツール・サービスについて、比較表を作りましたので是非参考にしてください。

比較表はこちらより無料でダウンロードいただけます。

共感が大切なこれからの時代

近年、働く人や働き方が多様化する中で、会社と社員の繋がりは希薄になりつつあり、「なぜ自分はこの会社で働くのか」という点をシビアに捉える社員も増えています。

こうした変化に対してこれまで以上に求められるのは、その会社が掲げる理念やビジョンへの「共感」であり、共感を生むための1つの手段として、社報の存在は非常に大きいと言えるでしょう。

共感が大切なこれからの時代において、社報の有効な活用方法は何か、会社として社報で伝えていくべきことは何か、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

「伝える」ではなく「伝わる」を実現し、組織状態を可視化するweb社内報『ourly』については下記をご覧ください。