社内イントラとは?|作り方のコツやツール6選を紹介

社内イントラ、イントラネット、イントラ・・・

耳にすることは多いものの、「結局イントラとは何なのか?」が正直よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、「社内イントラネットとは何なのか」「何ができて、何ができないのか」「導入するとどんなメリット・デメリットがあるのか」について解説します。おすすめのツールも紹介しているので、参考にしていただけますと幸いです。

社内イントラとは

社内イントラとは、「内部」を表す「イントラ(intra)」と「インターネット」の略である「ネット(net)」が組み合わせてできた造語で、「組織内や会社内といった限定された人だけがアクセスできる情報通信網」のことを指します。

具体的には、社内wikiや社内SNSなど業務効率化のために利用するツールを指すことが多いです。社員同士の情報共有や業務連携を円滑に進めるために導入され、組織内でのコミュニケーションや情報アクセスの効率向上に寄与しています。

社内ポータルと社内イントラの違い

社内イントラは「社員だけが使えるインターネットそのもの」で、

社内ポータルは「社員の窓口となる検索エンジン」です。

社内イントラは、「組織内や会社内といった限定された人だけがアクセスできる情報通信網」であり、「会社のWi-Fiに接続している時しか閲覧できない」など、制約が大きいことが特徴です。その分セキュリティがしっかりしていて安心です。

社内ポータルは、社内にGoogleやYahoo!のような検索エンジンがあるイメージで、業務で必要な情報を探すためのサイトを指します。中には、「社員だけがアクセスできるポータルサイト」として社内イントラを位置づけている場合もあるため、混乱しやすい単語です。

社内イントラの仕組み

社内イントラは語源がインターネットから来ているように、大枠の仕組み自体は一般的なインターネットと大きな違いはありません。

つまり、ネットワークにアクセスして情報を閲覧したりアップロードしたりできる仕組みということです。

ただ、そのネットワークに接続できるコミュニティ自体が、組織や企業という特定の範囲に収まっているだけです。そのコミュニティに属していれば、社内イントラにアップロードされたファイルやドキュメントなどの情報には、すべてアクセスすることができます。

逆に、コミュニティ外の人では社内イントラの情報には一切アクセスすることができません。現在ではパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどでもアクセス可能なものが増えてきています。

時間をかければ自社で開発することも可能ですが、外部サービスを導入して簡単に構築するほうが、手間や効率の面からは優れていることが多いです。

社内イントラの有名ツール6選

実際に社内イントラの導入を検討する場合は、数多くのサービスを比較する必要があります。以下では社内イントラの機能別に、有名なサービスを6つ紹介します。

グループウェア

サイボウズOffice

サイボウズOfficeは、中小企業の国内シェアトップのグループウェアです。

ワークフローやスケジュール共有などの機能が豊富ですし、UIも簡単で分かりやすいため、導入に際してのハードルが低いのは大きな魅力です。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどからもアクセスすることができます。

URL:https://office.cybozu.co.jp/

Aipo

Aipoは、利用する機能に応じて料金が加算される仕組みなので、業務の遂行・効率化に必要な機能のみを選んで導入することができます。

UIも直感的に分かりやすいデザインとなっていますし、チャットによるサポートも迅速におこなってくれますので、こういったツールを初めて導入する場合でも安心して導入しやすいでしょう。

社内wiki

NotePM

NotePMは、ナレッジ共有に特化した機能が特徴のツールです。

検索機能が非常に強力なうえに、フォルダ階層やタグ機能などもあるので情報を整理しやすく、必要なタイミングで必要な情報に簡単にアクセスすることができます。

変更履歴は自動で記録されますし、誰がページを確認したかもひと目で把握できるようになっています。

Stock

Stockは、情報共有を非常に手軽におこなうことができるツールです。

ノート機能を利用すれば、文章だけに限らず画像やファイルといった形で情報を記録することができるので、情報伝達の幅が広がります。

また、タスク機能やメッセージ機能を利用することで、重要な情報を流れないようにして、常に情報が整理された状態で業務にあたることが可能です。

URL:https://www.stock-app.info/

社内SNS

slack

slackは世界で大人気のビジネスチャットツールです。150ヶ国以上の国に利用されており、日間アクティブユーザー数は1200万以上を誇ります。

slack最大の強みは、外部サービスとの連携機能です。そのため、単なるビジネスチャットツールではなく、業務の効率化のツールとして活用できる点が世界で支持されている理由です。

Slackには有償プランもありますが、無料のフリープランでも基本機能はすべて使用できます。

<特徴>

- 世界で人気NO.1のチャットツール

- 豊富な外部とのサービス連携ができる

- さまざまなファイルを簡単に共有できる

- 無料でも十分に使える

URL:https://slack.com/intl/ja-jp/

Workplace

WorkplaceはFacebook社が展開している社内SNSです。一言でいうと「社内版Facebook」で、馴染みのある使いやすいことが大きな特徴と言えます。

Workplaceにはいくつか料金プランがありますが、無料プランでも基本機能を備えており、無料プランで十分という企業も多いでしょう。

<特徴>

- 社内版facebook

- 馴染みがあるので使いやすい

- モバイルアプリがある

- 無料でも十分に使える

URL:https://ja-jp.workplace.com/

社内イントラを使ってできること

社内イントラはさまざまな機能を搭載できるシステムです。社内イントラに搭載可能な3つの機能を説明します。

- グループウェア

- 社内wiki

- 社内SNS、コミュニケーションツール

グループウェア

グループウェアは、チームの生産性を向上させるという目的のもと利用されるソフトウェアです。社内イントラで扱える機能の中でも、多くの機能を有しています。

スケジュールやファイル・ドキュメントの共有、管理などをおこなうことができ、グループやチーム単位で業務をおこなう際には非常に便利です。また、チャットやWeb会議などのコミュニケーション機能を搭載しているグループウェアもあり、社内全体のコミュニケーションを活性化させることも可能です。

社内wiki

社内wikiは、情報を一ヵ所に集約するという目的のもと開発されたツールです。「wiki」とはページの編集や更新を自由におこなうことができるシステム、またはそのページ自体のことを指します。

インターネット上で、何らかのwikiを閲覧することができますが、それの社内バージョンだと思っていただくと分かりやすいでしょう。社内イントラは情報を蓄積することができるストック型のツールであるため、新入社員や中途採用者が過去のデータにアクセスすることができる点が強みです。

社内SNS、コミュニケーションツール

社内イントラにおいて掲示板を作成することで、社内SNSとして活用することができます。社内SNSは、社内コミュニケーションの活性化や業務の円滑化を目的として開発されたツールです。双方向のやりとりが可能なため、オンライン上でも対面しているかのようなコミュニケーションを行えます。

ただし、社内イントラを社内SNSとして活用するためには、社員が自発的にコミュニケーションをとる必要があります。社内イントラはオフィシャルな場・真面目な場として認識されることが多いため、社員が自ら発言するハードルを下げるような取り組みが必要です。

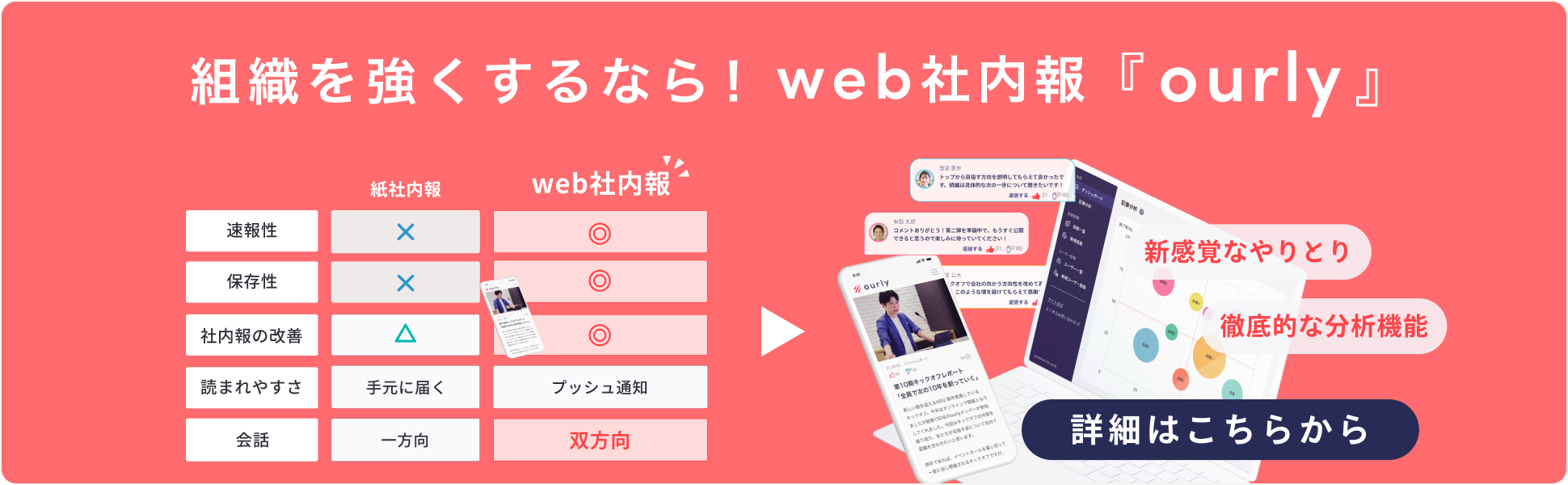

ライトな情報提供・情報をしっかり伝えたいならourly

社内イントラは、社員にとって必要な情報を幅広く提供することのできるツールです。一方で、発信する情報はあくまでオフィシャルな、固いものになる傾向があります。情報共有をする上で何を大切にしたいのかを整理した上で導入を検討するのがよいでしょう。

| 社内イントラ | Web社内報 ourly | |

|---|---|---|

| 目的 | 社内インフラ用途 ↓ 硬い情報、機密情報を掲載 | 社内コミュニケーション活性化 会社理解促進用途 ↓ ライトな情報を掲載 |

| コンテンツ例 | 中期経営計画のドキュメント ↓ 新卒や若手からすると 理解するのにハードルが高く、 行動ベースに落とし込めない | 中期経営計画の内容を噛み砕いて、 (特に方向性、目指す場所)発信 ↓ 会社理解を促進し、自律的な行動を促す |

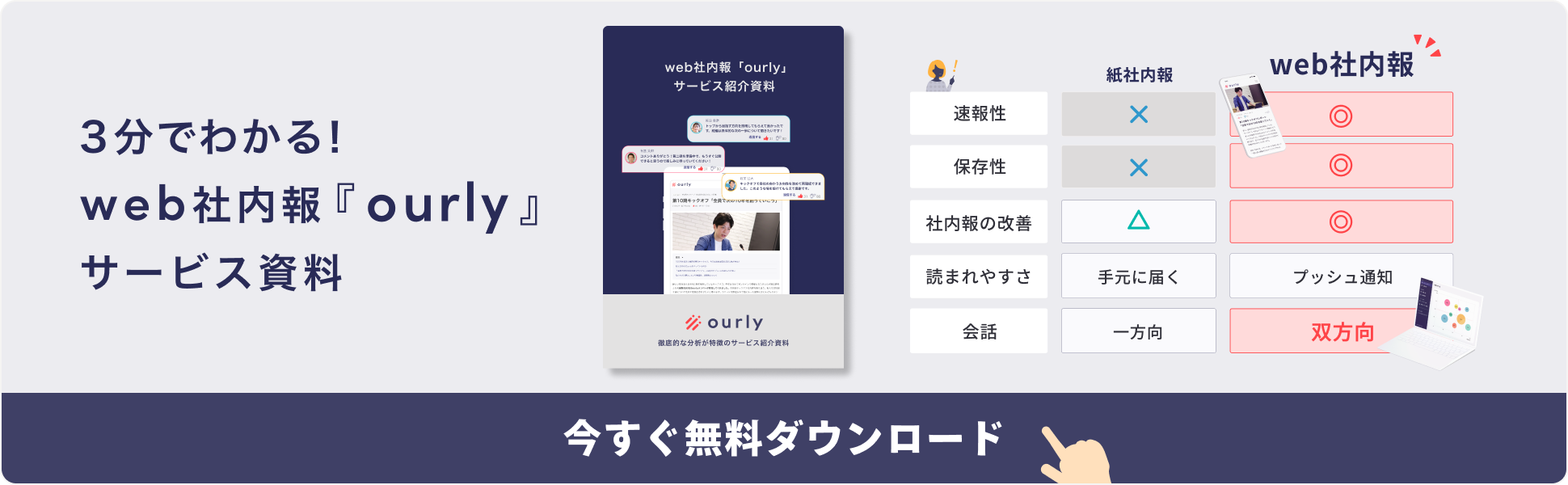

社内イントラの導入メリット・デメリット

| 社内イントラ | Web社内報 ourly | |

|---|---|---|

| メリット | ・情報を蓄積できる ・シンプルなテンプレート ・掲示板にコメントができる ・業務上必要な機能をひとつのツールで管理できる | ・情報を蓄積できる ・段落ごとにコメント・リアクションが可能でコミュニケーションのハードルが下がる ・閲覧率/読了率/リアクション率など、独自の分析手法で「従業員の関心」を分析 |

| デメリット | ・情報が固い内容になりがち ・従業員がどのくらい情報を把握しているか確認しにくい ・従業員の興味/関心がわからない | ・カレンダーやプロジェクト管理などの機能が付いていない ・デザインのテンプレートが限られている |

グループウェアの導入メリット

ここからは、グループウェア、社内wiki、社内SNSそれぞれの使い方をした場合のメリットを紹介します。

ペーパーレス化によりコスト削減につながる

グループウェアを利用すると、クラウド上でファイルやドキュメントなどを共有・管理できるので、ペーパーレス化の促進が可能です。ペーパーレス化が促進することで、紙代やインク代を大幅にカットすることができ、コスト削減につながります。

リアルタイムで共有できる

グループウェアでは、誰かが情報をアップロードした瞬間に、ほかの社員もその情報を閲覧できるようになります。そのため、重要な情報などをリアルタイムで共有できるようになり、情報伝達がうまくおこなえていなかったがゆえの行き違いなどを、減らすことができるでしょう。

履歴が記録として残る

グループウェアでは、誰かが情報を変更した際にそのことがクラウド上で履歴に残ります。そのため、何か問題が生じた場合や情報に疑問点がある場合などにも、ツール上で追跡して確認することができます。営業担当が変わった場合なども、履歴から前の担当者をすぐに把握できるので、引き継ぎなどをスムーズにおこなえるでしょう。

社内wikiの導入メリット

誰でも簡単に情報にアクセスできる

情報がさまざまなところに散在していると、「A業務のことを調べたいときはこのシステムを確認するけれど、B業務のことを調べたい場合は別のシステムを見る必要がある」というようなことになってしまいます。社内wikiを利用すると、情報が自然と一ヵ所にまとめられるため、必要な情報に誰でも簡単にアクセスできるようになります。

業務の効率化につながる

業務を効率的におこなうコツは、仕事をする中で体得するか先輩などから個人的に教えてもらうというのが、これまでの一般的な形でした。社内wikiを導入すると、これまで属人ベースだった知識などを多くの人が閲覧できる形でまとめることができるので、業務の効率化につながります。

統一されたフォーマットでナレッジが蓄積される

ナレッジをまとめる際も、社内wiki上でまとめるのであれば、統一されたフォーマットでまとめることができます。そうすることでナレッジごとのポイントが分かりやすくなり、それぞれのナレッジの比較もおこないやすくなるでしょう。そのようにフォーマット化して蓄積されたナレッジにアクセスしやすいことも、社内wikiのメリットとして考えられます。

社内SNSの導入メリット

部署を超えたコミュニケーションが生まれやすい

社内SNSのメリット1つ目は部署を超えたコミュニケーションが生まれやすいことです。従来のメールや電話でのコミュニケーションは、多くの場合、部署内のメンバーに限られていましたが、社内SNSでは、他部署とのコミュニケーションも気軽にできます。

部署を超えたコミュニケーションは、さまざまな視点からのアイデアが集まることや、企業としての一体感を演出できるといった効果が期待できます。

情報の共有が簡単かつ迅速にできる

社内SNSのメリット2つ目は情報の共有が簡単かつ迅速にできることです。従来のメールであれば情報を共有するときは、メールアドレスを入力したり、メーリングリストを作成したりする必要があるため、時間と手間がかかっていました。しかし、社内SNSであればグループ全体に簡単かつ迅速に情報を共有できます。また、特に見て欲しい人にはメンションをつけることもできるので、メールのように情報が埋もれてしまうこともありません。

どこでもコミュニケーションがとれる

社内SNSのメリット3つ目はどこでもコミュニケーションがとれることです。社内SNSはさまざまなデバイスでアクセスできるため、どこにいてもコミュニケーションがとれます。リモートワークで社員とコミュニケーションを取りたいときや、社内にいる人に急ぎで頼みたいことがあるときなど、さまざまな場面で社内SNSは活躍します。

社内イントラの導入手順

社内イントラをより効果的に活用するためには、きちんとした手順に則って導入する必要があります。

社内イントラを導入する際の手順について、以下で説明します。

- 導入目的を明確にする

- 利用ケースを具体化し、必要機能を検討する

- ツールの選定

- ツール構築と運用体制の検討

- 導入への周知と運用

- 導入後、振り返りをおこなう

導入目的を明確にする

上述したように、社内イントラには機能別にいくつものサービスがありますし、適当に導入するだけでうまく業務が効率化できるようなものではありません。

そのため、まずは何を目的にして社内イントラを導入するのかを、明確にしておく必要があります。

社内イントラを導入することによって、どのような状態を目指すのかということまで踏み込んで考えておくと、いざツールを選定する際により適したツールを選べるでしょう。

利用ケースを具体化し、必要機能を検討する

目的が定まったら、続いて社内イントラを利用するケースやシーンを想定し、必要な機能を検討します。このとき、誰がどのような状況下で利用するのかなどについてできるだけ具体的に想定することで、ツールの方向性も固まりやすくなります。

現場のニーズに即したツールを導入するためには、実際にツールを利用するであろう社員にヒアリングをおこなって、どのような機能が欲しいかを確認することも重要です。

ツールの選定

ここまでに定めた目的・必要な機能・具体的なイメージをもとにして、自社に合った機能を備えているツールの選定をおこないます。ただ、場合によっては説明から受け取った機能のイメージと、実際に機能を利用した際の実感に乖離があることもあるでしょう。

そういったことを避けるために、無料のトライアル期間を設けているツールに関しては、無料トライアルで使い勝手を確認してみるのもおすすめです。

ツール構築と運用体制の検討

利用するツールが決まったら、実際にツールを利用して社内イントラの構築をおこなっていきます。このとき構築と並行して、実際の運用体制や振り返りのタイミング・方法などについても検討しておきましょう。

導入したあとに振り返りをおこなわなければ、使用状況を確認することもできませんし、より効率的に運用するための改善もおこなえません。あらかじめ責任者を決めておき、責任者を中心に振り返りのスケジュールを組みましょう。

導入への周知と運用

ツールを導入する際、社員にもちろん周知はおこないますが、ツール導入に関する通知だけではなく使い方に関しても、きちんと周知をおこないましょう。

社内イントラは社員が活用して初めて意味を持つものですから、一部の人だけが利用できるのではなく、社員全員が機能を最低限使いこなせるのが望ましいです。使用方法に関するマニュアルを用意したり、使い方に詳しい社員が率先してフォローしたりすることが重要です。

導入後、振り返りをおこなう

導入後は、運用体制・運用状況に関しての振り返りを定期的におこないます。

ツールを利用することが習慣化されてくれば、業務の効率化も自然と進んでいきます。

そのため、導入直後は振り返りの間隔を少し短めに設けるなどして、ツール利用の習慣化を促進することを心がけましょう。

社内イントラ導入後の注意点

社内イントラが業務の効率化にどれくらい寄与するかは、導入後の使い方や運用のされ方次第です。

社内イントラを導入したあとに注意しておくべき4つのポイントについて、以下で説明します。

- 最低限のオンボーディングはおこなう

- 情報は一箇所に集約する

- セキュリティ面への意識を高める

- デザイン性以上に習慣的に使える使いやすさを重視する

最低限のオンボーディングはおこなう

導入手順の説明でも触れましたが、社内イントラは一部の人だけが利用するのではなく、社員全員が利用できるのが望ましいです。そのため、機能を一通り利用できるようにマニュアルを用意したりサポートをおこなったりといった、最低限のオンボーディングはおこなうようにしましょう。

情報は一箇所に集約する

社内イントラでは情報を共有することができますが、その際にどこに情報をまとめるか、またはどのようにまとめるかを決めておかなければ、せっかくの情報が社内イントラ内で散らばってしまいます。

情報が散らばると検索性が低くなってしまい、検索性が低いと利用率が下がってしまうというように、悪循環に陥ってしまいます。そうならないように、情報を集約する場所やフォーマットなどについては、導入段階で決めておくのが望ましいでしょう。

セキュリティ面への意識を高める

社内イントラは、社員であれば誰でも簡単にアクセスすることができるというのがメリットですが、それは同時にセキュリティ面での不安にもなりえます。パスワードを設定したり、情報閲覧に関して権限を付与したりするなどしてセキュリティへの意識を高めることで、対策することが重要です。

デザイン性以上に習慣的に使える使いやすさを重視する

導入するツールを選ぶ際に、デザイン性は判断軸のひとつとなりえますが、業務で習慣的に使うものである以上、デザイン性が使いやすさ以上に重視されるべきではありません。そのため、実際に導入してみてイマイチ使いにくいと感じる場合は、たとえどれだけデザイン性が気に入っていたとしても、ほかのツールを導入することを検討するべきでしょう。

特に社内SNSの導入失敗は起こりがちな問題として注目されています。以下の記事では社内SNSのよくある失敗と対策を解説しているため、検討中の方はこちらもご参考ください。

社内イントラ サービス一覧(カオスマップ)

組織に関する様々な課題は、適切なツール導入によって解決できます。

また、各種施策の実施、新制度の運用を継続的にサポートするツールもあります。

弊メディアでは、インナーコミュニケーションを円滑にするサービスを集めた「インナーコミュニケーションカオスマップ」を作成いたしました。

社内報や社内SNS、社内wiki、グループウェア、人事評価など、用途に応じた主要サービスがひと目でわかるようになっています。

以下ページからダウンロードいただけます。各種サービスのURLまで記載していますので、ツール導入の検討などにお役立てください。

URL:https://ourly.jp/download_industry-landscape-map/

【資料】インナーコミュニケーション活性化ノウハウ ~ 事例集付き ~

インナー(社内)コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「活性化施策の一覧表」や「自社にあった施策の選び方」、「成功事例集」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

まとめ

社内イントラとは、社内で情報を共有したり保管したりするためのシステムです。しかし近年、社内イントラはより多くの役割を担うようになっており、コミュニケーションの円滑化やタスクの共有・管理などのためにも用いられています。

社内イントラを利用することのメリットとしては、業務をより効率的におこなえることや、情報を瞬時に共有できることで情報格差を減らせることが挙げられます。一方で、情報発信が固いものになる点や誰がどこまで見ているのか確認しにくいという点がデメリットです。

実際に社内イントラを導入する場合は、導入の目的を明確にしたうえで、その目的や自社の体制に合ったツールを選ぶことが重要です。導入したあとは、すべての社員が習慣的に利用できているかどうかを確認するために、定期的に振り返りをおこないましょう。