インナーコミュニケーションとは?成功事例を交えた施策の紹介!

昨今、インナーコミュニケーションが注目されています。これには少子高齢化やグローバル化、テレワークの拡大といった環境の変化に対し、人材の確保や、成果向上の取り組みとして各企業が関心を寄せているという背景があります。

社内イベントの開催やオフィスのレイアウト変更、社内報などによって既にいる社員のモチベーション向上に取り組んだり、社員間のコミュニケーションを促進したりすることによって、業務の効率化や社員充実度の向上に働きかけます。

この記事では、インナーコミュニケーションの概要から、社員のモチベーションを高める施策、効果、成功事例など網羅的に解説します。

インナーコミュニケーションとは?

インナーコミュニケーションとは、社員のエンゲージメント向上や社員間コミュニケーションの促進、企業理念やビジョンの浸透などを目的におこなう、社内を横断するコミュニケーション全般を指します。

具体的な施策としては、社内報や社内イベントの開催、社内SNSやオフィス環境の工夫などを行います。それによって経営層の掲げる会社の理念やビジョンを浸透させたり、社員間がコミュニケーションをしやすい環境を作ることができます。

最終的なゴールは、人材の定着による離職率の低下や組織全体の成果向上です。

【無料配布中】インナーコミュニケーション活性化サービス カオスマップ

組織に関する様々な課題は、適切なツール導入によって解決できます。

また、各種施策の実施、新制度の運用を継続的にサポートするツールもあります。

弊メディアでは、インナーコミュニケーションを円滑にするサービスを集めた「インナーコミュニケーションカオスマップ」を作成いたしました。

社内報や社内SNS、社内wiki、グループウェア、人事評価など、用途に応じた主要サービスがひと目でわかるようになっています。

以下ページからダウンロードいただけます。各種サービスのURLまで記載していますので、ツール導入の検討などにお役立てください。

URL:https://ourly.jp/download_industry-landscape-map/

【資料】インナーコミュニケーション活性化ノウハウ ~ 事例集付き ~

インナー(社内)コミュニケーションの活性化は、組織にあった施策を適切に行い続けることで実現します。しかし、組織にあった施策を選ぶことは難しく、成果も見えづらいため、活性化に成功する企業は多くはありません。

そこで弊メディアでは、「活性化施策の一覧表」や「自社にあった施策の選び方」、「成功事例集」をまとめた資料を作成しました。

組織の離職率やエンゲージメントスコア、理念・文化の浸透にお悩みの方は是非ご覧ください。

インナーコミュニケーションとインターナルコミュニケーションの違いとは

「インナーコミュニケーション」と「インターナルコミュニケーション」は、言葉の意味合いが日本と海外で異なることがあります。

日本ではこれらの用語は、社内のコミュニケーションを指すためにほぼ同じように使用されています。しかし、米国など海外では、これらの用語には明確な違いがあります。

インナーコミュニケーションは個人と自己の対話を指し、個人の成長と自己理解に焦点を当てています。

一方、インターナルコミュニケーションは、組織内のメンバー間で情報と目標を共有し、組織全体の効率性を向上させることに焦点を当てています。

文脈に応じて、これらの用語を正しく理解し、適切に使用することが重要です。

インナーコミュニケーションが重要視される理由

社員のモチベーションや従業員満足度の向上が見込まれるインナーコミュニケーションですが、なぜ今重要だと言われているのでしょうか?

人材の流動化

日本は少子高齢化が進み、今いる社員の数・質を中長期に渡って担保することが困難になっています。生涯ひとつの会社に勤めあげるという従来の終身雇用制に対する見方も変化しており、1つの会社に捉われない働き方が広がっています。国際化による人材獲得競争も激しさを増している状況です。

この日本を取り巻く環境を例の1つにとっても、人材の流動化はこれまでに比べて加速しています。

その中で、働き手に定着してもらう企業になるためには、その会社のビジョン・理念の浸透や社員間の交流が活発に行われ、社員の充実度を高めるインナーコミュニケーションが大切になるのです。

7割の企業でインナーコミュニケーションに課題感

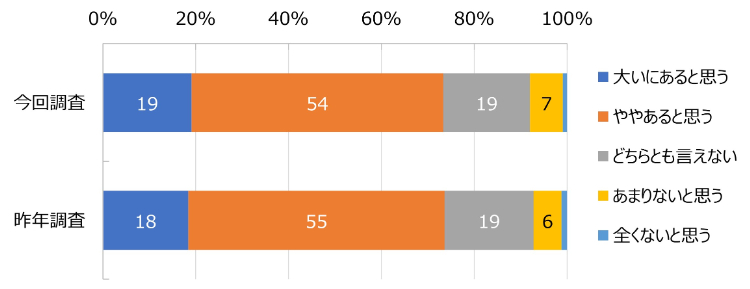

またHR総研の調査によると、社内コミュニケーションに課題を持つ企業は少なくありません。

社内コミュニケーションに関するアンケート(【図表1】)によれば、2022年・2021年で大きな変化はなく、70%以上の企業が社内のコミュニケーションに課題があると感じています。

【図表1】社内のコミュニケーションに課題があると思うか(2022年1月調査)

インナーコミュニケーションを必要とする組織は、規模が大きくマネジメントが難しい大企業だけにとどまりません。

同調査を参照すると、社内のコミュニケーションに課題を感じている企業は、1,000名以上の規模の企業に限らず、300名〜1,000名規模、300名以下の中・小規模の企業にまで及ぶことが分かります。

また、コミュニケーションの課題は、普段関わりの薄い部門間に加え、経営層と社員間、また、部署内の課長とメンバー間など、さまざまな関係において存在しています。

インナーコミュニケーションを活性化させるメリット

ここでは、インナーコミュニケーションによってもたらすことができる5つの効果を紹介します。

企業ビジョン・理念の浸透

社内イベントや社内報・オフィスレイアウトなどによって、その企業の掲げるビジョンや大切にする理念・行動指針などを従業員に浸透させることができます。

従業員にとっても、自身が所属する会社のビジョンや理念に触れる機会が増えることで、自然と意識する機会が増えます。理念や行動指針は評価基準になることも多く、会社・従業員の両方にとって大切な事柄であると言えるでしょう。

従業員のモチベーションを高める

インナーコミュニケーションを行うことによって、企業ビジョンの共有や社員間交流の促進に繋がり、従業員のモチベーション向上に繋がります。

社員数の多い企業で、大きな仕事の内の一部分として仕事をしていると、その社員は企業全体のビジョンへの意識が薄くなってしまうものです。

経営層の持つ企業全体としてのビジョンを、社員一人一人に浸透させることによって、目の前の仕事に意義を持って取り組めます。各社員のモチベーションが向上することで、各社員の成果が上がり、組織全体、そして企業全体としての成果の向上に寄与します。

従業員のエンゲージメントを高める

インナーコミュニケーションの促進によって、モチベーションのみならずエンゲージメントも高めることができます。

前提として、従業員のエンゲージメントとモチベーションは異なるものとして認識されています。

エンゲージメントは、会社と社員の双方向的な繋がりによる会社への貢献意欲を指すのに対し、モチベーションは、社員の会社に対する一方向的な繋がりを意味します。

インナーコミュニケーションは、社員間コミュニケーションの促進や企業ビジョン・理念の浸透を通して、従業員のエンゲージメントを高める効果があります。

社内イベントや社内報、社内SNSなどの社員と従業員が双方向的に繋がれる施策が多く挙げられることも特徴の一つです。

離職率が低下する

インナーコミュニケーションは、離職率を低下させ人材流出を防止することにも効果があります。

人材流出の防止を考える上で、社内の人間関係は非常に重要です。エン・ジャパングループが行った『退職理由調査』では、退職理由の第1位に「人間関係が悪かった」がランクインしています。

社員間コミュニケーションの促進によって、より多くの社員との関わり合いを持つようになり、新たな友人や良き相談相手を得たり、他社員との意見交換を行ったりすることで、人間関係の課題解消が期待できます。

また、インナーコミュニケーションは社員のエンゲージメント・モチベーションの両方の向上にも効果があります。社員が仕事に前向きに取り組めるようになり、この点においても、人材流出の防止に繋がるでしょう。

スムーズな社内共有による業務効率化

社内コミュニケーションの活性化は、業務上必要な会話を増やすことにも繋がります。

コミュニケーションの素地を作ることで会話のハードルが下がり、意思疎通を綿密におこなえます。

社内共有がスムーズになれば話の食い違いや業務の停滞を防ぐことができ、より効率的な働き方が実現できるでしょう。

インナーコミュニケーションを活性化させる手法

ここからは、インナーコミュニケーションの施策を紹介していきます。

より多くの施策をお探しの方はこちらの記事(社内コミュニケーションを活性化させる施策8選)もご覧ください。

社内報

社内報は、全社員に対して一斉にコミュニケーションを取ることができるオーソドックスな施策です。近年では、働き方の多様化や感染症の蔓延対策をきっかけにweb社内報も注目されています。

しかし、その簡単さゆえに、実際に社員に読まれているのか、発行者の想いを社員が理解しているのかなど、記事への反応を把握しにくいのが現状です。

そういった際にWeb社内報を活用することで、

- 閲覧率(どのくらい読まれているのか)

- 読了率(記事のどこまで読んだのか)

などの観点で簡単に分析することができ、社員に人気の記事や、重要なメッセージが読まれているかなどを分析することができます。

そうすることで、社内報の内容の質の向上や、各社員の興味・関心を把握でき適切な人事配置などにも役立ちます。

社内報に関してはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

SNSツール

社内のSNSツールを用いることで、社員間の容易な交流を促進することができます。

ツールによっては、絵文字やスタンプを用いた柔らかなコミュニケーションを行うことも可能であり、また、社員間の意見の交換、伝達事項の一斉共有など、即時性と利便性にも特徴があります。

導入するからには管理・運営する仕組みづくりを行わないと、ツール本来の効果を十分に発揮できないため注意が必要です。

社内イベント

研修やワークショップ、アウトドアアクティビティ、オンラインアクティビティなどの社内イベントでは、これまで関わりを持てなかった社員とも交流ができます。これまでは見られなかったような一面を、お互いに見ることができ、インナーコミュニケーションの施策としてはとても効果的です。

しかし、オフラインが主流だった社内イベントも、新型コロナウイルスや働き方改革の影響でオンライン化がどんどん進んでいます。

オンラインでも楽しむことができる社内イベントの企画ネタについてはこちらの記事で解説しています。

オフィス環境の整備

オフィス環境を整備することで、社員間交流の促進や企業の理念や行動指針の浸透に役立ちます。

働く場所を固定しないフリーアドレス制や、従業員が食を共有したりリラックスした会話を楽しんだりできるカフェテリアのような空間など、オフィス空間をさまざまな形で利用することで、社員間の交流を促進できます。

また、会社の理念や行動指針に合うようなオフィスのレイアウトを整えれば、その浸透度をさらに高めることができます。

インナーコミュニケーション施策効果を高めるポイント

複数の施策を併用する

インナーコミュニケーションの効果を最大化するためには、ひとつではなく複数の施策を組み合わせることが重要です。

異なる施策を併用することで、情報伝達の幅が広がり、従業員がさまざまな場面で情報を受け取りやすくなります。

例えば、1on1を含む定期的なミーティングに社内SNSツールやweb社内報を組み合わせる、といったアプローチが有効です。

社員にとって意味のある発信をする

インナーコミュニケーションの施策が効果的であるためには、情報が社員にとって意味のあるものであることが不可欠です。

組織のビジョンや目標、成果に関する情報だけでなく、社員個々の役割や貢献に関する情報も含め、具体的で分かりやすいコミュニケーションが求められます。

例えば、成功事例の共有においてはただ情報を発信するだけでなく、チャットツールを紐付けるなどしてコミュニケーションが自然に生まれる環境を整えると大きな効果が期待できます。

取りこぼしがなく意味のある周知をおこなうことで、社員が自身の仕事に関心を持ち、意欲的な参加に繋がります。

実態を把握した上でおこなう

効果的なインナーコミュニケーションを実現するためには、組織内の実態や課題を正確に把握することが必要です。

従業員のフィードバックを収集し、意見交換の場を設けることで、現場の声を反映したコミュニケーション戦略を構築できます。

実態を踏まえた施策が、従業員との信頼を築き、コミュニケーションの質を向上させるでしょう。

社員参加型の施策にする

インナーコミュニケーションを強化する際には、社員が積極的に参加できる仕組みを構築するとよいでしょう。

従業員が自分の意見やアイディアを発信できる場を提供し、それに対するフィードバックを受け入れることで、相互の信頼関係が深まります。

また、コミュニケーションのプラットフォームやイベントを通じて、社員同士の交流を促進することも有効です。

インナーコミュニケーション活性化の成功事例

それでは、具体的にどういう企業がインナーコミュニケーションを実践しているのか、その事例として5社をご紹介します。

その他、より多くの事例をお探しの方はこちらの記事(社内コミュニケーション活性化の施策事例80選)もご覧ください。

全社員参加型のweb社内報|GMO NIKKO株式会社

新型コロナウイルスの流行に伴う「コミュニケーション不足」と「理念浸透」に課題を感じていたGMO NIKKO株式会社は、新たにweb社内報を導入しました。

web社内報は、リモートワーク環境でもメッセージを簡単に届けることができます。また、ツールによってはコメントやリアクション機能が充実しているため、コミュニケーションツールとしての活用もできるのです。GMO NIKKO株式会社が導入したweb社内報「ourly」は上記の機能に加え、豊富な分析データを閲覧できます。

これらの機能を使い、文字数と読了率の関係性などを発見しながら、組織・従業員に最適な記事を更新し続けることで、課題解決を実現しています。

社内報の記事がカルチャーを示すツールになっている|株式会社Cygames

「最高のコンテンツを作る会社」をビジョンに掲げる株式会社Cygamesは、web社内報での発信を通してカルチャーの浸透を促進してるといいます。

ourly Mag.では、どのような想いでweb社内報をやられているのか。Cygamesの社内報担当の方にお話を伺いましたので、ぜひご覧ください。

社員が作るユニークな社内イベントや制度|株式会社キュービック

株式会社キュービックでは、社内ファミリー制度やコミュニケーション活性化委員会など、社員が主体となってコミュニケーションをとるようになる仕組みが作られています。

キュービックの社内ファミリー制度とは、部署や社歴や職種など関係なく15人弱から構成される社内のコミュニティです。1年間で再構成され、3ヶ月ごとにメンバーの関係構築という目的に沿う活動を行うための予算が割り当てられます。

従業員数の拡大に伴い希薄になっていた、タテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションを活性化するために行われています。

また、コロナの影響で在宅とオフィスのハイブリット勤務開始に伴って立ち上げられたのが、コミュニケーション活性化委員会です。有志で集まった、役職や部署バラバラのメンバーが、さまざまなイベントを企画・実行しています。

フリーアドレス制度と運用ルールの制定|47ホールディングス株式会社

「ワークプレイスで、ゆたかな未来を」という理念を掲げる47ホールディングス株式会社では、1年に1度自社オフィスのあり方を改善するワークプレイスプロジェクトを行っています。

その中で2020年、リモートワークの増加に伴い「部署を超えたコミュニケーションが自発的に生まれる」ことを最も重要視して、フリーアドレス制度を採用しました。

フリーアドレス制度は社員の座席を決定しない制度で、オフィスにいる人数が不確実な「出社とリモートワークを併用している企業」に適しています。また、47ホールディングスでは制度の導入に合わせて、「同じ席に2日連続で座らないこと」という新しい運用ルールを制定しました。

これにより、イノベーションの生まれやすい部署横断的なコミュニケーションの活性化を実現しています。

社内の透明性担保でインナーコミュニケーション活性化|株式会社LayerX

すべての経済活動を、デジタル化する。を掲げ、請求書処理、経費精算、稟議申請、法人カードなどの支出管理をなめらかに一本化するサービスである『バクラク』などを手がけ、シリーズA累計82億円の資金調達も実施したLayerX社。

そんなLayerX社では、情報の透明性がインナーコミュニケーション活性化につながるとして、ドキュメント文化が根付いていると言います。

以下の記事では、幹部陣と従業員のコミュニケーションハードルを低くするための施策やメンバー間のコミュニケーションを加速させる後押しなど、さまざまな点についてお話しいただいてますので、ぜひご覧ください。

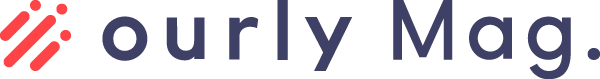

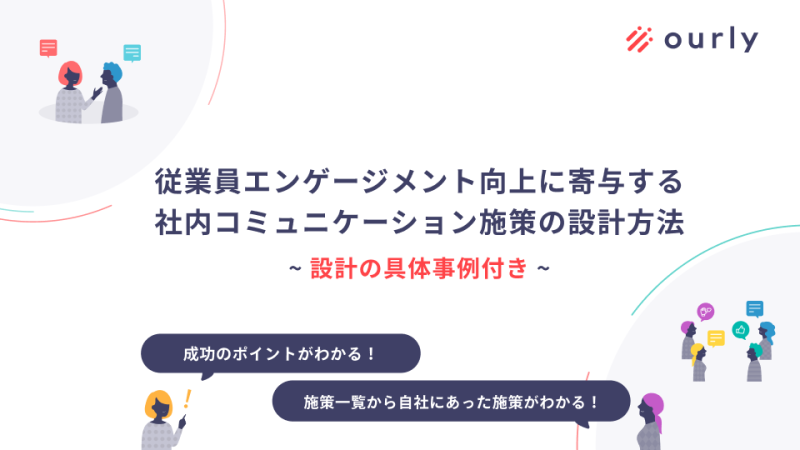

インナーコミュニケーションのきっかけ作りなら ourlyのweb社内報

ourlyは、組織改善に特化した全く新しいweb社内報サービスです。

web知識が一切不要で、誰でも簡単に投稿できるだけでなく、閲覧率や読了率(記事がどこまで読まれているか)などの豊富な分析機能が特徴的です。

またourlyは、社内報運用を成功に導くための豊富な伴走支援体制の強みを持ち、新たな社内コミュニケーションを創出する魅力的なツールとなっています。

ourlyの特徴

- SNSのように気軽にコメントできる仕様で、社内のコミュニケーション活性化を実現

- web知識が一切不要で簡単に投稿できる

- 豊富な支援体制で社内報の運用工数を削減できる

- 分析機能に特化しており、属性・グループごとにメッセージの浸透度がわかる

- 組織課題や情報発信後の改善度合いを可視化することができる

「社内の雑談が減った」「従業員にメッセージが伝わっているかわからない」といった悩みを抱える方におすすめのweb社内報ツールです。

インナーコミュニケーション施策を導入しよう

この記事ではインナーコミュニケーションの概要から、その効果や種類、そして、他社での事例、よくある失敗例とその対策まで、インナーコミュニケーションに関して幅広く解説しました。

今回紹介した内容以外にもインナーコミュニケーションにはさまざまな効果や種類、具体的な方策等があるので、会社に合う施策を見つけてみてください。

読者のみなさんがインナーコミュニケーションについて少しでも理解を深め、実際に会社や組織におけるその導入の検討の一助となることを願っています。