ワークエンゲージメントとは何か?

ワークエンゲージメントは、オランダのユトレヒト大学のシャウフェリ教授らが提唱した概念で、従業員が仕事に対して示すポジティブな態度や心理状態を指します。

具体的には 「活力」「熱意」「没頭」 の3要素が揃った状態をワークエンゲージメントが高い状態と定義します。

活力(Vigor)

仕事に取り組むエネルギーがみなぎり、いきいきと働ける状態。

熱意(Dedication)

仕事に誇りややりがいを感じ、強く没頭できる情熱。

没頭(Absorption)

仕事に深く集中し、時間を忘れるほど熱心に取り組んでいる状態。

ワークエンゲージメントは、単に「仕事が好き」という感情以上に「仕事にのめり込んで主体的に努力しているか」を捉える点が特徴です。

例えば、燃え尽き症候群(バーンアウト)の対極に位置する概念とされ、バーンアウトが「仕事への興味や自信の喪失」を意味するのに対し、ワークエンゲージメントは「仕事への情熱と活力が漲っている状態」を意味します。

従業員エンゲージメントとの関係性

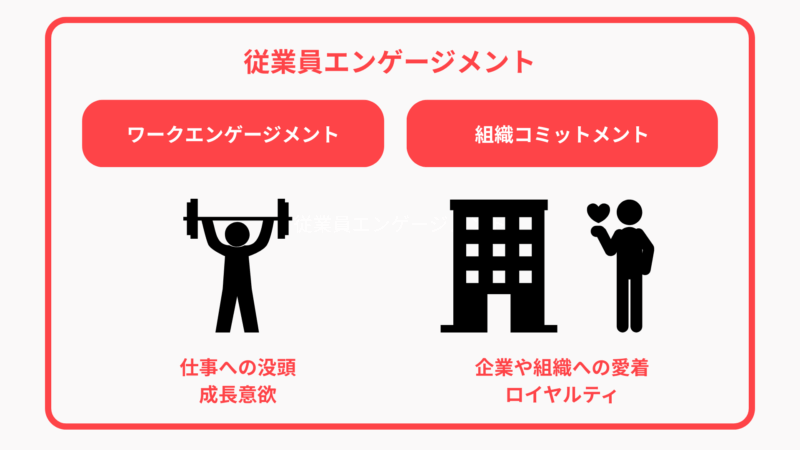

従業員エンゲージメントは、従業員がその仕事や組織全体に対して抱く総合的な熱意や意欲を示す包括概念です。

この概念は、2つの軸で構成されます。

ワークエンゲージメント

従業員が「仕事そのもの」に対して示す情熱や没頭度。

組織コミットメント

従業員が「組織そのもの」に対して持つ愛着や忠誠心、帰属意識。

このように、従業員エンゲージメントは、ワークエンゲージメント(仕事への熱意)と組織コミットメント(会社への帰属意識)の双方を内包するものです。

どちらか一方だけが高い状態では、全体としてのエンゲージメントは十分とは言えません。たとえば、業務には情熱を注いでいるものの、組織への帰属意識が希薄であれば、組織としての一体感や長期的な貢献意欲は不足する可能性があります。逆に、組織への忠誠心が強いものの、業務自体に対する没頭や熱意が低ければ、個々のパフォーマンス向上には結びつきにくいのです。

したがって、従業員エンゲージメントの向上を目指す際には、「仕事への没頭」と「組織へのコミットメント」の両側面をバランスよく強化することが求められます。

組織コミットメントについては、「組織コミットメントとは?ワークエンゲージメントとの違い、組織文化との関係性」をご覧ください。

また、従業員エンゲージメントについては「従業員エンゲージメントとは?定義・業績との関係性・施策を徹底解説」もご覧ください。

ワークエンゲージメントが”いま”重要視される理由

業績や生産性への影響

ワークエンゲージメントが高まると従業員一人ひとりの仕事への意欲が高まり、結果として組織全体の生産性向上につながります。

厚生労働省の調査ではエンゲージメントを高めることで 労働生産性の向上や精神的ストレスの軽減が確認されています。従業員が仕事に没頭して取り組める環境では、ミスや遅延が減り、創意工夫による業務改善も生まれるため、業績(パフォーマンス)向上に繋がると考えられます。

また、ある調査では、92%の経営幹部が「エンゲージメントの高い社員は業績(チームの成功、生産性、収益)を向上させる」と考えているとの報告もあり、社員の創造性やイノベーション促進に寄与するとして、企業の経営成果に直結する重要KPIと捉えられています。

離職率・定着率への影響

ワークエンゲージメントの高い社員ほど会社や仕事への愛着が強く、離職しにくい傾向があります。ギャラップ社の調査によれば、従業員の育成に戦略的投資を行ってエンゲージメントを高めている企業は、そうでない企業に比べ離職率が半分になるという報告があります。

ワークエンゲージメント向上は優秀な人材の定着につながり、ひいては採用コスト削減や人材蓄積による競争力強化に寄与します。

顧客満足度や企業価値への波及

エンゲージメントの高い従業員は仕事への誇りと責任感が強く、顧客対応や製品・サービス品質にも良い影響を与えます。その結果、顧客満足度(CS)の向上が期待できます。

この「従業員エンゲージメント → 顧客満足 → 業績向上」の好循環はサービス業を中心に広く知られており、経営学ではサービス・プロフィット・チェーンという考え方が提唱されています。

人的資本経営における重要性

エンゲージメントは近年、人的資本の重要指標として投資家や規制当局からも注目されています。国際規格ISO30414では、従業員エンゲージメントが人的資本報告の58指標の一つに含まれており、米国SEC(証券取引委員会)も2020年に人的資本情報の開示を上場企業に求めるなど、グローバルで開示が進んでいます。

日本でも2023年以降、人的資本経営の推進に伴い企業のエンゲージメントスコア開示が増加しており、「従業員エンゲージメントを重要な経営要素」と位置づける企業が増えてきています。

人的資本経営の文脈では、エンゲージメントは組織の健康度や将来の価値創造力を示す指標と捉えられ、金融機関や投資家が企業評価に活用し始めています。したがって、自社のエンゲージメント水準を的確に測定・改善し、ステークホルダーに説明できることが今後ますます重要になるでしょう。

ワークエンゲージメントの測定方法

ワークエンゲージメントを客観的に把握するには、アンケート調査(サーベイ)による定量測定が一般的です。

ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度の活用(UWES)

最も広く普及している国際標準的な尺度です。先述した「活力(仕事をしていると活力がみなぎるか)・熱意(仕事に熱心か)・没頭(仕事にのめり込んでいるか)」の3次元それぞれについて複数の質問項目があり、社員に0~6点の7段階で回答してもらいます。

合計得点が高いほどワークエンゲージメントが高いと評価します。

原版は17項目ですが、簡易版(9項目)や超短縮版(3項目)も存在します。国際比較が容易なことから、多くの企業や研究でUWESが採用されています。

出典:厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 ─人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について─」

バーンアウト調査(MBI-GS、OLBIなど)の活用

MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリ一般調査)、OLBI(オルデンバーグ・バーンアウト・インベントリ)といったバーンアウト(燃え尽き症候群)を測定することで、間接的にワークエンゲージメントを評価する手法もあります。

独自サーベイの活用

上記のような学術的尺度だけでなく、独自のエンゲージメントサーベイを実施する企業も多い見られます。

旭化成株式会社では、独自のサーベイである「KSA(活力と成長アセスメント」を開発し、「上司部下関係・職場環境」、「活力」、「成長につながる行動」の3つの観点から、組織状態を定量的に可視化しています。

出典:旭化成株式会社「人材の育成・活躍」https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/human_resources/?target=anc-16#tab-02

エンゲージメントサーベイ「ourly survey」

ourly surveyは目的に沿ったアンケート調査と集計データを用いて、組織の状態を可視化できるサーベイです。施策の実行から効果検証を行うことでエンゲージメントを高めることができます。

詳しくはこちらの資料をご覧ください。

ワークエンゲージメントを高める要因とポイント

各企業や研究者によって若干アプローチは異なるものの、ワークエンゲージメントを高める主な要因として 「仕事の資源(Job Resources)」 と 「個人の資源(Personal Resources)」 の2つが重要だとされています。

仕事の資源

従業員を取り巻く職場環境や制度、上司・同僚からの支援など、仕事上で従業員をエンゲージさせる要因です。

具体的には、適切なフィードバックや裁量権の付与、報酬・福利厚生、公平な評価制度、成長の機会、職場の人間関係などが該当します。

これらは従業員の「働きがい」を支える土台であり、豊富な仕事の資源はストレスを緩和し意欲を高める効果があります。

実際、複数のエンゲージメントサーベイで共通して重要視されるドライバーには、

「自己成長の機会と支援」

「部署内外の協力体制と支援」

「互いを認め合う承認文化」

「企業理念や事業内容への共感」

「給与や福利厚生、職場環境への満足」

等が挙げられています。これらはいずれも仕事の資源に関わる要素で、組織が提供する環境整備によってエンゲージメント向上を後押しできます。

個人の資源

従業員一人ひとりが持つ心理的な強みやスキル、適性など個人内部の要因です。

心理学では 「心理的資本」 とも呼ばれ、楽観性・レジリエンス(抵抗力)・自己効力感・希望といった特性が含まれます。

個人の資源が豊かな人ほど困難に直面してもモチベーションを維持しやすく、主体的に工夫して仕事に取り組む傾向があります。例えば「高い主体性(プロアクティブさ)」を持つ人材は、自ら仕事に意味づけをして熱意を発揮しやすいことが知られています。

そのため、主体性の高い人を採用・登用すること自体がエンゲージメント向上策の一つになり得ると指摘されています。一方で、既存社員に対しても研修やコーチング等で心理的資本を育む(例えばレジリエンス強化トレーニングやキャリア開発支援を行う)ことがエンゲージメント向上につながります。

個人の性格や価値観によってエンゲージメントの感じ方に差が出ることは否めませんが、組織として主体性や成長マインドを醸成する文化を作ることで社員全体の個人資源を底上げしていくことが可能です。

ワークエンゲージメント向上の具体的な施策例

ワークエンゲージメントを高めるために企業が取り得る具体的な施策を、仕事の資源と個人の資源に分けて整理します。自社の課題や組織文化に照らし、適切な組み合わせで導入することが重要です。

仕事の資源を充実させる施策例

業務そのものの設計・運営や組織環境の整備を通じて、従業員が仕事に対して没頭しやすい状況をつくりましょう。具体的には以下のような施策が考えられます。

業務設計・裁量権の拡大

従業員が自らの判断で業務改善や創意工夫ができるよう、各部署における自主的なプロジェクト運営を許可したり、従業員に仕事上の自由度と責任を与える。

明確な目標設定とフィードバック体制の整備

1on1ミーティングやフィードバック面談を通じて、個々人の目標達成を支援して、成果を可視化する。

※参考:1on1ミーティングとは?成功のポイント、製造業・小売業での導入事例を紹介

https://ourly.jp/learning/1on1meeting/

働きやすい環境整備・福利厚生の充実

ハイブリッドワークや健康管理プログラムの整備などを通じて、働く環境を改善する。

組織内のコミュニケーション促進

部門横断型の意見交換会、社内報などの社内コミュニケーションツールを導入することで、部門間の連携を強化したり、組織全体での働きがいや一体感を創出する。

キャリアパスの明示と機会の提供

社内でのキャリアパス事例の提示、昇進・評価基準の整備、内部公募制度の導入を行う。

個人の資源を充実させる施策例

個々の従業員が持つ内面的な能力や心理的資本(例えば、レジリエンス、自己効力感、主体性など)を高め、自発的な情熱や没頭へと結びつけられる状況をつくりましょう。具体的には以下のような施策が考えられます。

自己効力感と主体性の育成

従業員自らが自分の能力に自信を持ち、主体的に行動できるようになるよう、コーチングやメンタリング制度、自己成長計画の策定支援を行う。

心理的資本の向上(レジリエンス、希望、楽観性など)

ストレスマネジメント研修やメンタルトレーニングの提供を通じ、個人の内面の強さや回復力を高める。

自己啓発とキャリア自律の促進

自己成長を実感し、個々の内面的モチベーションを刺激するため、外部セミナー参加支援、資格取得奨励制度などを制定する。

個人の目標設定、組織目標との連動強化

自らの目標やそれが何に繋がるかが可視化されることで、自己実現意欲が高まる。個人の業務目標と組織目標を連動させるための1on1面談、SMART目標を導入する。

内面的動機付けのための成功体験のフィードバック

成功体験のフィードバックが自己肯定感を向上させて、自らの仕事に対してより強い情熱を持つようになる。社内報などを用いて成功事例を共有したり、表彰制度などを行う。

※参考:内発的動機づけとは?自発的な社員を増やす、実践ガイドと評価手法

https://ourly.jp/learning/intrinsic-motivation/

ワークエンゲージメントを経営戦略に活かす

ワークエンゲージメントは、従業員の「仕事への熱意」と「主体的な貢献意欲」を測る指標であり、企業の生産性やイノベーション、離職率に直結する重要な要素です。

社員が仕事に熱中して生き生きと働く会社は、長期的に見て強い競争力と持続的成長力を得ることができます。ワークエンゲージメントを自社の経営・組織KPIに組み込み、継続的にモニタリング・改善する仕組みをぜひ検討してください。

ワークエンゲージメントを含む、従業員エンゲージメントについて更に詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。